Bedrohung der digitalen Kommunikationsräume auf Social-Media-Plattformen: Wenn der Wind sich dreht

von Simone Rafael

Offenen Auges hat die ganze Welt zugelassen, dass sich die digitale Infrastruktur und mit ihr die globalen politischen Kommunikationsräume in Privatbesitz befinden – in der Hoffnung auf die Progressivität und Menschenfreundlichkeit der Tech-Milliardäre, auf das Silicon Valley als Bastion des Liberalismus. Das war ein Fehler, der inzwischen die Informationsfreiheit mehr bedroht als einzelne Desinformationskampagnen es bisher konnten.

Warum das Internet so progressiv erschien

Als 1993 das in der Wissenschaftskommunikation entwickelte Internet öffentlich zugänglich gemacht wurde, als 1995 erste soziale Netzwerke erfunden wurden, die ab 2003 das Kommunikationsleben vieler Menschen verändern sollten, hatte all das die Anmutung von Zukunft, und zwar von einer progressiven, wissenschaftlich und technisch gestützten Weiterentwicklung der Menschheit.

Zwar glich das unreguliert in die Welt entlassene Internet zu Beginn eher dem Wilden Westen, wo sich zwischen hilfreichen Informationen von Anfang an auch Rechtsextreme, Manipulator:innen und Kriminelle wohlfühlten. Aber sowohl die Nutzer:innen als auch die staatlichen Regulator:innen hielten es bis 2022 für relativ selbstverständlich, dass die Männer und ihre Firmen, die diese Infrastruktur aufbauten, dies im Grunde zum Wohle der Menschheit täten. Zum Wohle der Menschheit und natürlich zum Wohle ihrer eigenen Kapitalinteressen, aber das schien in einer kapitalistischen Welt kaum ein Nebenwiderspruch zu sein.

In vielen Gesprächsrunden der Regierung zur Regulierung der Sozialen Netzwerke, etwa vor Einführung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes 2017 in Deutschland, galt es immer als ausgemachte Sache, dass Soziale Netzwerke ihre Nutzer:innen eigentlich vor Schaden schützen wollten und dem höchstens im Wege stand, dass mehr Moderation in so vielen Sprachen zu teuer sei und mehr technische Filtersystem so fehleranfällig und schwierig einzuführen seien. Die Tech-Firmen aus dem Silicon Valley wurden als progressiv und demokratisch wahrgenommen, mit einem Herz für Menschenrechte und den Schutz von Minderheiten – auch wenn das praktisch auf den Plattformen mit Rassismus, Antisemitismus oder Islamfeindlichkeit trotzdem noch nicht so gut lief.

Engagement und Verantwortung

Doch die Plattformen agierten Regierungen gegenüber gesprächsbereit. Erste rechtsextreme Konten, die strafbare Inhalte posteten, wurden gesperrt. Die Policy-Teams, die die Regeln für die Plattformkommunikation entwerfen und ihre Einhaltung sicherstellen, wurden ausgebaut. 2012 gab es etwa bei Meta noch genau eine Mitarbeiterin in Deutschland, die für Repräsentanz und Policy zuständig war, doch das Team wuchs zügig, traf sich mit Expert:innen, entwickelte Regulierung. Schließlich unterstützten Social Media Konzerne auch Forschung und die Arbeit von demokratischen NGOs im Feld.

Die Plattformen arbeiteten spätestens seit der Desinformations-Infodemie während der Coronavirus-Pandemie 2020 bis 2022 mit Faktencheck-Teams zusammen, und sie flaggten problematische Inhalte mit dem Ruf nach mehr Recherche durch die Nutzer:innen, um Meinungsfreiheit und Schutzgedanken Rechnung zu tragen. Um Terrorismus auf den Plattformen zu bekämpfen, setzten sich die Firmen in global agierenden Netzwerken zusammen, erstellten Protokolle und zeigten sich gesprächsbereit und sogar hilfsbereit.

Destruktive Momente

Natürlich gab es derweil bereits Hinweise auf demokratische Sollbruchstellen, denken wir etwa an die unterbezahlten und mit keinen psychologischen Schutzmaßnahmen begleiteten Community-Moderations-Teams im globalen Süden oder an den Facebook-Datenmissbrauch im Cambridge Analytica-Skandal 2018, bei dem die Datenanalyse-Firma versucht wurde, die Meinungen von gezielt ausgewählten Wählergruppen vor der US-Wahl 2016 zu beeinflussen. In Myanmar, wo Metas Plattform Facebook damals das Internet darstellte, kam es im Jahr 2017 auf der weitgehend unmoderierten Plattform zu massiven Hass- und Desinformationskampagnen gegen die Minderheit der Rohingya, die in einen versuchten Genozid in der Offline-Welt mündeten. Tausende Rohingya starben, über eine Million Menschen flohen ins benachbarte Bangladesch. Argumentativ wurde diese Verantwortung diffundiert, wobei Experten von einer signifikanten Mitschuld der Plattform ausgehen.

Wirkungsvolle Regulierungsversuche

Auch wenn kein einziges Policy-Team es aufgrund der puren Inhaltsmenge auf Social Media je geschafft hat, Rassismus, Antisemitismus, Misogynie oder Gewaltandrohungen gänzlich von den Plattformen zu bannen, gab es kontinuierliche Fortschritte in der Moderation. In Deutschland hat dazu das im Oktober 2017 eingeführte Netzwerkdurchsetzungsgesetz entscheidend beigetragen. Das half zwar de facto Opfern digitaler Gewalt nicht, aber immerhin setzte es die Netzwerke unter Druck, sich mit gesetzeskonformer Moderationspraxis auseinanderzusetzen, also zumindest klar Strafbares nicht mehr auf der Plattform zuzulassen.

Damit verschwanden zumindest Hakenkreuze und offene Unterstützer:innen von Terrorgruppen, notorische Desinformations-Accounts und solche, die anderen offene Gewalt androhten. Ab 2020 gingen viele Plattformen zudem gegen notorischen Verstoß gegen die Community Guidelines vor, etwa durch rechtsextreme Rassist:innen.

Störfaktor war die Plattform Telegram, die sich einer Regulierung verweigerte – die aber wurde zunächst ignoriert, denn demokratische Staaten blocken keine Netzwerke, so der Konsens. TikTok wurde wegen seiner chinesischen Herkunft misstrauisch beäugt, zeigte sich aber in der EU kooperationsbereit.

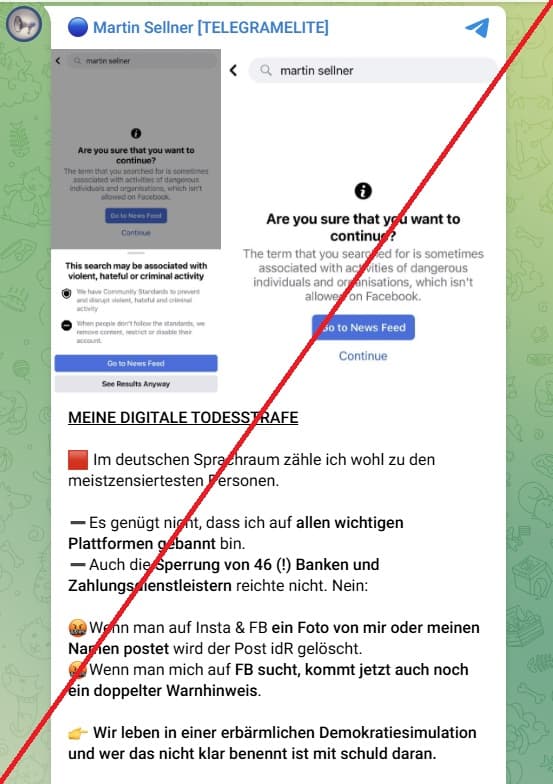

2021 beschwerte sich exemplarisch der notorisch Social-Media-aktive Rechtsextreme Martin Sellner (Twitter/X 2014 bis 2020, Youtube 2017 bis 2020, Facebook bis 2018, Instagram bis 2018), über seine „digitale Todesstrafe“: Er sei „auf allen wichtigen Plattformen gebannt“, und: „Wenn man auf Insta & FB ein Foto von mir oder meinen Namen postet wird der Post idR gelöscht. 🤬Wenn man mich auf FB sucht, kommt jetzt auch noch ein doppelter Warnhinweis.“ Er beschwert sich auf Telegram, einer der letzten Plattformen, die ihm 2021 noch blieb, er müsse sich in die „Katakomben der Informationsgesellschaft“ zurückziehen – gemeint waren wenig reichweitenstarke „alternativen“ Plattformen.

Im Februar 2024 war es dann auch in der EU so weit: Der Digital Services Act, inspiriert vom NetzDG, aber verwässerter durch größere Verantwortungsbereiche, soll nun EU-weit für Regulierung sorgen.

Die Übernahme von X

Einen schmerzhaften Keil in diese Entwicklung trieb im April 2022 der Verkauf der Plattform Twitter an Elon Musk. Der Unternehmer und reichste Mann der Welt kaufte sich einfach das Netzwerk seiner Wahl, um es zur „globalen Plattform der Redefreiheit“ zu machen, denn wenn es die nicht gebe, stehe „die Zukunft der Zivilisation“ auf dem Spiel, verkündete er. Die Übernahme durch Kauf ist natürlich möglich, wenn die digitale Infrastruktur der Welt sich in Privatbesitz befindet. Wenig überraschend blieb dieser Wechsel nicht folgenlos. Die bis dato für politische Kommunikation beliebte Plattform Twitter, auf der auch diverse Regierungen und Behörden Accounts haben, bekam als X nicht nur einen neuen Namen.

Musk entließ in kürzester Zeit auch größere Teile des bisherigen Teams: Anfang November 2022 erhielten 3738 der 7500 Beschäftigten eine Kündigung per E-Mail. Einige Techniker:innen musste Musk später sogar wieder einstellen, da er die Plattform durch die Entlassungen betriebsunfähig gemacht hatte. Als Erstes wurden die Policy Teams entlassen – und zwar weltweit. Der Schutz der Nutzer:innen durch Regulierung von Hass und Gewalt wurde von Elon Musk im Namen vermeintlicher Meinungsfreiheit geopfert. Später musste Musk auch hier zurückrudern: Wenige Trust and Safety-Angestellte gibt es nun bei X wieder, Moderation aber kaum.

Die Folgen

Nicht nur der zuvor nach Befeuerung des Sturms auf das Kapitol gesperrte Donald Trump kam zurück auf die Plattform, auch diverse gesperrte Accounts weltweit wurden wieder freigeschaltet – viel von ihnen aus dem rechtsextremen Bereich. Dies war nicht auf die USA beschränkt, auch in Deutschland jubelten die wieder zugelassene Rechtsextremen schon kurz nach der Übernahme darüber, wieder auf X hetzen zu dürfen.

Der Rechtsextreme Martin Sellner musste verhältnismäßig lange warten: Sein 2014 gestartetes Konto wurde im März 2024 reaktiviert. Trotzdem zeigte er sich der Plattform gegenüber euphorisch, sprach von seiner „digitalen Renaissance“ und einer Reichweitensteigerung von 30.000 auf 50.000 Follower. Als Verfechter der Metapolitik und des digitalen Infokrieges fragte er sich und seine Follower: „Meinungsfreiheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Wie viele Leute können wir jetzt Redpillen auf Twitter?" Gemeint ist: Wie viele können wir überzeugen, mit Bezug auf den Film „Matrix“, wo die rote Pille die Augen öffnet für die Realität. Seitdem hat er zwischen März und Dezember 2024 6.375 Postings auf der Plattform X verfasst, das sind im Schnitt 708 Postings im Monat. Er schreibt dort auch auf Englisch, adressiert dabei bisweilen auch X-Besitzer Elon Musk direkt.

Denn die internationale rechtsextreme Netzwerkbildung nahm auf X rasante Fahrt auf, pro-demokratische Nutzer:innen mussten dafür wieder mit mehr Hass und Bedrohung rechnen. Dies geschah in wenigen Monaten, noch im Jahr 2023. Die Nutzer:innen reagierten ungläubig bis überfordert. In Deutschland dauerte es bis Ende 2024, dass es zu einem größeren eX-it kam, bis also viele demokratische Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen die Plattform verlassen haben. In den USA haben seit der US-Wahl 2,7 Millionen Nutzer:innen die Plattform verlassen. Globale Schätzungen gehen im September 2024 von einem Rückgang von 611 Millionen Nutzer:innen auf 588 Millionen Nutzer:innen aus.

War bis 2023 für das Monitoring der extremen Rechten in Deutschland vor allem Telegram interessant, da die anführenden Akteur:innen der rechtsextremen Szene auf den anderen sozialen Netzwerken in größeren Teilen gesperrt worden waren, kann nun auch X wieder gut für Monitoring genutzt werden: Strafbare Symbole, terroristische Gruppen, rechtsextreme Vordenker:innen wie Martin Sellner und gewaltaffine Mitläufer:innen – sie sind alle zurück. Mit regulierenden Regierungen wie der deutschen ist der Kontakt dagegen nicht mehr sonderlich eng. Wie auf der Plattform die Grenzen des Sagbaren verschoben werden, reizt Musk auch politisch die Grenzen des Machbaren aus.

Es ist nicht Meinungsfreiheit, sondern ein Rechtsruck

Dies kann er, weil er heute – und das ist nur zwei Jahre nach der X-Übernahme – einer der engsten Berater für den erneuten US-Präsidenten Donald Trump ist und es damit geschafft hat, ökonomische Macht in politische Macht umzumünzen. Dabei ist es kein Hindernis mehr, dass er offen und ungestört mit rechtsextremen Accounts weltweit im Gespräch ist, rechtsextreme Gruppen und Parteien weltweit unterstützt und im Bundestagswahlkampf 2025 die AfD protegiert.

Elon Musk und die extreme Rechte in Deutschland auf X (I): Interaktionen mit der AfD

Seit Elon Musk Ende 2024 begann, den Wahlkampf Donald Trumps zu unterstützen, wird in der Öffentlichkeit verstärkt über die politische Macht von Tech-Milliardären diskutiert. Die Verbreitung extrem rechter Inhalte auf seiner Plattform X bezeugen, wie Musk diesen Einstellungen Öffentlichkeit verlieh und weiterhin verleiht. Spätestens im Frühjahr 2020 begann er, extrem rechte Inhalte zu posten.

Mehr erfahrenEr bemüht sich redlich, die Welt nach seinem Gusto umzugestalten. In der Welt der Tech-Milliardäre heißt das: Möglichst wenig Regulierung, möglichst wenig Verantwortung, koste es, was es wolle. Und diesmal soll es wohl die Demokratie kosten, die etwa die Zerstörung der Erde durch Hochleistungs-Rechenzentren nicht dauerhaft begeistert lächelnd durchwinken würde.

Was, wenn alle Kommunikationsräume kippen?

Die selbst bezogene Rücksichtslosigkeit, die kapitalistische Verwertungslogik trifft allerdings nicht mehr nur auf Musk und X zu. Die anderen Akteure der digitalen globalen Kommunikations- und Infrastruktur reihen sich nach dem Wahlsieg Donald Trumps in die Huldigungen ein für den Mann, den viele vor nicht allzu langer Zeit, 2021, nach dem „Sturm auf das Kapitol“ als Gefahr für die amerikanische Bevölkerung auf ihren Social-Media-Plattformen sperrten.

Mark Zuckerberg verspricht für Meta weniger Schutz der Nutzer:innen vor Rassismus, Queerfeindlichkeit und Misogynie, das Ende der Zusammenarbeit mit Faktencheck-Organisationen und mehr „männliche Energie“, weshalb er firmeninterne Diversity-Programme beenden will, um weniger weibliche und queere Mitarbeitende einzustellen. Außerdem solle das Trust and Safety-Team aus Kalifornien nach Texas umgesiedelt werden – dies aber wohl eine taktische Ankündigung, denn es gibt bereits Teile des Trust and Safety-Teams in Texas.

"Zensur"-Narrative und Unterwerfung

Google kündigt zumindest an, aus der Karten-App Maps den Golf von Mexiko schnellstmöglich in Golf von Amerika umzubenennen. OpenAI-Chef Sam Altmann jubelt, natürlich auf X: „Ich werden mit ihm [Trump] nicht in jeder Hinsicht übereinstimmen, aber ich denke, er wird unglaublich großartig für dieses Land sein, in vielfältiger Weise.“

Parallel zur Entwicklung von X lässt sich vermuten, dass der Rechtsruck in der Leitung von Meta schnell auch in Europa und Deutschland spürbar sein wird. In seiner Instagram-Botschaft zum Thema hatte Mark Zuckerberg bereits benannt, dass er sich von der Trump-Regierung Hilfe gegen die „Zensur“ in Europa erhoffe. Gemeint ist mit der „Zensur“, um es noch einmal deutlich zu sagen, der Schutz von Minderheiten, die Moderation von Hass, Bedrohungen und gewaltvoller Sprache auf den Plattformen und die Unterbindung der ungestörten Verbreitung von zumindest plumper, manipulativer Desinformation.

Was nun bleibt - und fehlt

So steht das Europaparlament, aber auch die europäischen Nutzer:innen sozialer Plattform vor einem neuen Problem: Wie gehen wir um mit rechtskippenden Kommunikations-Ökosystemen? Die Geldstrafen, die der Digital Services Act bei Missachtung seiner Regulierungen vorsieht, haben die Unternehmen bisher wenig beeindruckt. Zu Plattformsperrungen von Facebook, Instagram oder X wird es aufgrund des demokratischen Selbstverständnisses der Meinungs- und Informationsfreiheit eher nicht kommen.

Wenn Maßnahmen allerdings jetzt ausbleiben, könnte der zunehmende Rechtsruck in Europa, befeuert von politischen Kommunikationssystemen in rechter Hand, dazu führen, dass bald gar keine Regulierung des digitalen Hasses mehr gewollt ist. Einmal mehr bleibt es an den Nutzer:innen, eine Entscheidung zu fällen, die allerdings umso schwerer fällt, je weniger gesicherte Alternativen es gibt: Denn andere soziale Netzwerke, vielleicht europäische oder nichtkommerzielle, die durch demokratisch besetzte Beiräte im Interessenausgleich demokratisch reguliert werden, ist noch nicht in Sicht.